16 марта исполнилось 140 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра Беляева (1884–1942).

В ушедшем году все мы отметили юбилейную дату: 30-ю годовщину образования государства Российская Федерация. Было создано государство с новым общественно-политическим строем, название которому «капитализм». Что это за...

Раз в четырехлетие в феврале прибавляется 29-е число, а с високосным годом связано множество примет – как правило, запретных, предостерегающих: нельзя, не рекомендуется, лучше перенести на другой...

Продолжаем публикации к Международному дню театра, который отмечался 27 марта с 1961 года.

Юрий Дмитриевич Куклачёв – советский и российский артист цирка, клоун, дрессировщик кошек. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года. Народный артист РСФСР (1986), лауреат премии Ленинского комсомола...

Изба на отшибе. Култукские истории |

|

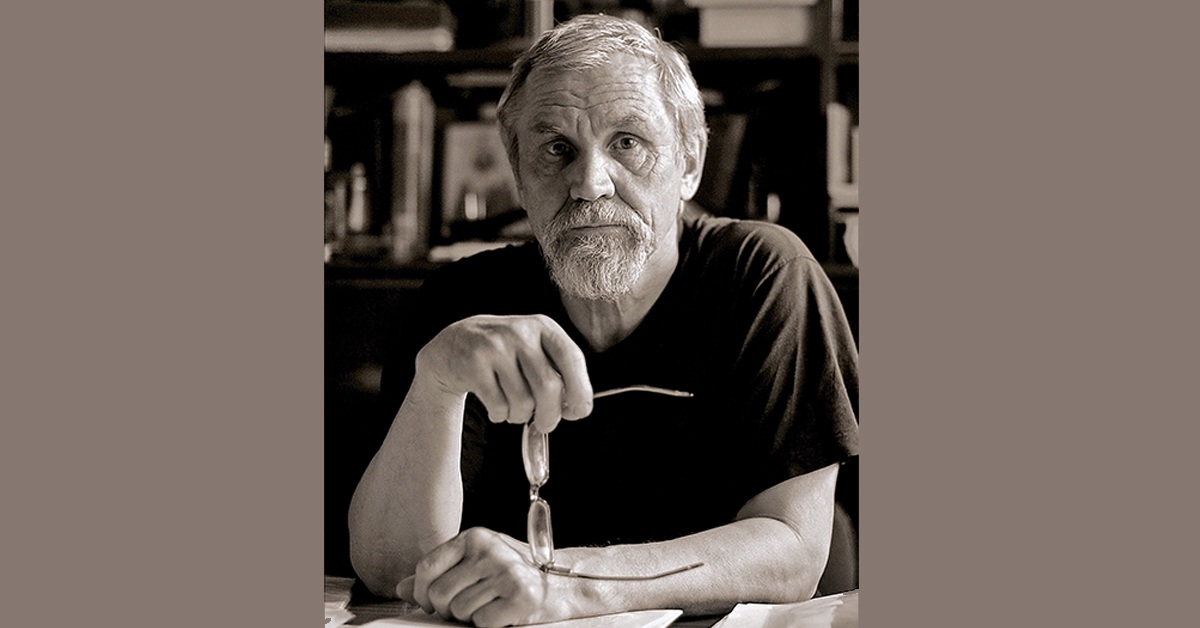

Козлов Василий Васильевич. Родился в 1947 году на ст. Оловянная Читинской области. Учился в Иркутском госуниверситете на филологическом факультете. Автор поэтических книг «Уроки доброты». Иркутск, 1975; «Есть у меня на свете брат». Иркутск, 1979; «Стихотворения». Иркутск, 1985; «Гончарный круг». Стихи разных лет». Иркутск, 2021; «Рядом с Распутиным. Очерки. Статьи. Воспоминания». Иркутск, 2022.

Публиковался в журналах «Сибирь», «Наш современник», «Москва», «Роман журнал ХХ век», «Огни Кузбасса» и др. Главный редактор журнала «Сибирь» (1986–2012). Лауреат Всероссийской премии «Звезда полей» имени Николая Рубцова. Член Союза писателей СССР с 1979 года. Живет в Иркутске. *** То были самые ясные годы жизни, еще теплилась надежда на светлое будущее – завтра будет лучше, чем вчера, – разносился из репродукторов бодрящий мотив, вокруг больших городов возводились микрорайоны, счастливые люди справляли новоселья, во множестве организовывались дачные кооперативы – горожане устремились на землю, подвластные зову крестьянской крови. Писательских кооперативов не было и не могло быть. Во-первых, писателей мало, во-вторых, эта сложная категория советских граждан была страшно индивидуалистична, и все же дух общины захватил и нас, возникло некое стихийное поселение в Култуке, на южной оконечности Байкала. Там жили в летние месяцы писатели Ростислав Филиппов, Михаил Трофимов, Валентина Сидоренко, Анатолий Байбородин, Петр Реутский, Ким Балков, Федор Ясников с Татьяной Ясниковой; наездами и проездами, следуя за ягодами и грибами в Тункинскую долину, останавливались Валентин Распутин, Альберт Гурулев, Геннадий Гайда, Василий Забелло, Александр Семенов, Валерий Хайрюзов и многие другие. По аналогии с московским Переделкино, всесоюзным писательским Домом творчества, с чьей-то легкой фразы мы стали называть его Недоделкино, не вкладывая в это какого-то особого смысла, кроме иронического. Недоделкино да Недоделкино. Со временем о более чем сорокалетнем проживании в Култуке сложилась книга, которую я и сейчас иногда пополняю новыми воспоминаниями. Есть в ней встречи и расставания, новые знакомства с култукскими жителями, различные истории и приключения, походы в тайгу за орехами и ягодами, удачные и неудачные рыбалки на Байкале, подчас не простые, а иногда и веселые отношения с соседями и многое другое, чем наполняется жизнь в прибайкальском поселке, коротая дни в деревенской избе, приспособленной под дачу. Василий Козлов, поселок Култук, 24 января 2024 года *** Култук возник на горизонте не случайно. В то время жил там постоянно писатель Михаил Просекин, своими родовыми корнями уходивший в эту землю, работал в Слюдянке в районной газете, а когда вступил в Союз писателей, ушел на вольные хлеба и поселился на улице Лесной, почти в конце распадка, начинавшегося от переезда на Транссибирской магистрали и идущего вверх по разложине между двумя довольно крутыми склонами, с юга на север. Света там было немного, солнце появлялось из-за восточного склона ближе к обеду, а до ужина уже скрывалось в березовых и осиновых кронах западного. Но картошка и прочие овощи нарождались и радовали новообращенных дачников. Место не было идеальным для огородничества, холодный ветер с Байкала, покрытого льдом до начала мая, устанавливал свой климат. Но нам, природным неофитам, и эта суровость казалась ласковой и необходимой. Миша Просекин, как почти всякий сибирский мужик, был и охотником и рыбаком, и грибником и ягодником, и столяром и плотником. Он был нашим проводником по ягодным и ореховым местам, и не одну ночевку мы провели с ним у костра где-нибудь на Комаре, на Чайной, на Трубе, на Быстрой, на Лазуритке, на Грязном ключе, на Танковой дороге, на Бурутуе и еще бог весть в каких местах, которым и названия нет, – неугодья да неудобья, где даже черти не осмелятся селиться. И поздней осенью, когда в наспех сооруженном шалашике, принакрытом полиэтиленом, и зябко и сыро, улыбнется удача, и в тесной прогнившей зимовьюшке удастся пристроиться на поднарах, – и уже хорошо, и уже довольно, – в тепле и сухе. Дом у Михаила был просторный пятистенок, с рублеными сенями, с баней во дворе. Он купил его на гонорар за книгу «Затерянное поле», изданную в Москве. Сам обшил избу изнутри горбылем – зимними вечерами облагораживал ручным рубанком. Покрытые олифой стены приобрели экзотический вид, в отличие от традиционных беленых крестьянских изб. Нашлась и медвежья шкура, и изюбровые рога, и жилище обрело вид охотничьего домика. Миша приезжал в город, приходил в Дом литераторов на Степана Разина, рассказывал о богатствах тайги, о красотах байкальских, народный язык его был откровенным и образным: – Слушай, смородина нынче уродилась, как котовы яйца. Поехали завтра. Таежный сезон начинался с черемши, затем шла красная, черная смородина, жимолость, за жимолостью – голубица, за голубицей – черника, за черникой – брусника и кедровые орехи. Еще водилась на каменных россыпях за Карантином черная кислица, ее еще называли каменная смородина и даже ирга – по внешней похожести на садовую культуру. Таежное дело зависит от фарта, а вот оказавшись на земле, нужно что-то было с ней делать. Прежние, исторические дачники, дачники Чехова, русской классической литературы, были дворяне или разночинцы, и дача для них имела смысл загородного жилья, препровождения времени «на природе», где и сад, возделываемый другими, и труд, выполняемый другими, имели чисто эстетическое значение. Можно было бродить, восхищаться растениями и цветущими садами, рассуждать о вечности, ругать царя, кликать бурю, не допуская мысли, что ее внезапные порывы сметут и вызвавших ее: «Пусть сильнее грянет буря». Мы же были огородниками, в нас проснулись крестьянские гены и, засучив рукава, копали грядки, сажали редьку, репку, свеклу, морковку и прочую огородную мелочь, о возделывании которой не имели ни малейшего понятия. Но так как этим занималась вся страна, то молва, обмен опытом, советы соседей по огороду, случайный разговор в электричке – все годилось «в строку» земледельческого сочинительства. И еще одной причиной облюбования Култука была наша, говоря старинным языком, «безлошадность», никто из нас не имел автомобиля, электричка помогала два раза в сутки, точно по расписанию, за три часа, если не случалось непредвиденных стояний в пути, добраться до Вербного, а там – километр с небольшим по лугу параллельно стальным рельсам или прямо по насыпи, по шпалам, сходя на обочину, когда проносился товарный состав или пассажирский поезд. Надежно и даже выгодно, потому что билет на автобус стоил дороже и останавливался в центре поселка, а электричка иногда могла остановиться прямо на переезде, в двухстах шагах от наших домов. Но это уже зависело от машиниста, от его характера, от его сговорчивости и просто настроения. Он был и бог, и царь, а для нас и герой, – и никакое управление железной дорогой ему не указ. Иногда набиралась большая компания из нас и местных жителей, а это действовало на машиниста безотказно. Электричка того времени – что-то наподобие цыганского табора, самостийной республики, этакая веселая вольница; конечно, далекая до Запорожской сечи, все же мирный народ, но чем-то отдаленно ее напоминающая. Проехать без билета считалось чуть ли не правилом хорошего тона, и каждый, кто был склонен к мелкому авантюризму, обманывал контролеров. Кассиров тогда в электричках не было, а касс не было на большинстве остановок. Контролеры, если и появлялись, то в будние дни ехали, как правило, от Иркутска до Большого Луга, чтобы вернуться в Иркутск обратной электричкой. Пассажиры, садившиеся в электричку после Большого Луга, соответственно, ехали бесплатно. Миша Просекин, опытным путем познавший эту систему, всегда брал билет только до Большого Луга; если контролеры все же появлялись, покупал у них билет на две-три остановки дополнительно. У Ростислава Филиппова был проездной участника войны с Афганистаном, который ему торжественно вручили на одном из выступлений. Иные садились в электричку без билетов вовсе, а если появлялись контролеры, называли предыдущую остановку, то есть методика бесплатного проезда или с частичной оплатой была доведена до совершенства. Наиболее прыткие, мы их называли «бегунами», и относилось это исключительно к молодежи, при появлении контролеров перебегали в другой вагон, на остановке по платформе возвращались обратно в «проверенный» на свое место. Но и железнодорожники приспосабливались к реальности: бывало, какой-нибудь заполошный заяц прыгает-прыгает из вагона на платформу, с платформы – в вагон и присядет, счастливый от обмана, а контролеры и войдут с двух сторон, как внезапный спецназ, и подступят к злоумышленнику. И до Иркутска его, стиснутого с боков, везут, и доставят куда положено, и взыщут с него за все недоплаты оптом. Туристы закрывали рюкзаками маломерных таежников, объем которых позволял уместиться под лавкою, но и это тоже бывало разоблачаемо. Короче говоря, борьба была нешуточная. Беганье от контролеров было неким неолимпийским видом спорта с преодолением препятствий, и пассажиры в большинстве своем относились к нему с веселием. Сегодня, не успеешь войти в вагон, как к тебе подходит кассир, а при необходимости появятся и представители «Желдорохраны» или полиции, так что массовые соревнования на тему, кто кого обманет, остались за стуком доперестроечных чугунных колес. Хотя мелкая выгода и сегодня не исключается, всегда найдется гражданин, считающий, что обмануть государство – дело благое. В конце восьмидесятых – начале девяностых годов, когда люди боялись вечерами выходить из дома, когда бандитские разборки и бытовой грабеж стали нормой жизни, электричка, особенно вечерняя, напоминала эпизод из киношного триллера конца света: какие-то редкие мутные и темные люди пили и курили прямо в вагонах, местная шпана по трассе с «полторашками» вваливалась «с гиканьем и свистом» в вагон на одну-две остановки; и когда в поисках тепла переходишь в другой вагон, видишь только что разбитые с усердием и тщательностью окна – ни одного целого, – утешаешься, как ни странно, тем, что и в мерседесах тоже нет надежного укрытия. Да что там разбитые окна! Однажды вечером, возвращаясь в Иркутск, только отъехали от Большого Луга, кто-то выстрелил из ружья в электричку, пуля прошила четыре оконных стекла и просвистела между скамейками на уровне наших тел, обрызгала острой алмазной крошкой и чудом никого не задела. Было понятно, что «ворошиловский стрелок» целился в пассажиров, но не учел, видимо, cкорости движения поезда. Помощник машиниста заглянул в вагон и, не отвечая на наши вопросы, удалился в свой отсек. Поезд, не остановившись, катился по своей колее. Примерно в это же время в другом поезде, за сотни километров от нашего, выстрелом с обочины был убит в поезде брат писателя Николая Зарубина. Просто так. Из развлечения. *** Первым соблазнился Култуком Ростислав Филиппов. Он купил дом у Михаила Ивановича, старого цыгана, участника войны, разведчика. Они договорились так, что Михаил Иванович еще долго жил в зимовье рядом с домом, пока не перебрался к своим приемным дочерям в Иркутск. Михаил Иванович был человеком рельефным, но чтобы не утомлять читателя, лучше приведу стихотворение Ростислава Филиппова, которое и образно, и живописно ярче покажет портрет и характер этого человека, чем я своей скупой строкой. Изба – чертоги в Култуке. И рядом ходит в полной славе с ромашкой белою в руке июль – улыбчивый красавец.

И не читаю я газет. И не смотрю на телевизор. Я здесь бросаю дерзкий вызов: Газетам и экрану – нет!

Великолепно в Култуке! Ни слова о по-ли-ти-ке!

Но мой сосед Михал Иваныч, пенсионер, кроликовод, но мой сосед Михал Иваныч никак забыться не дает!

Ему известен шар земной. Ему известна вся планета. Ведь как разведчик полковой он лично сам прошел полсвета.

К тому ж, хотя весь день кролям он косит сено, клетки чистит, всенепременно по ночам подолгу слушает транзистор.

И утром двери заскрипят, сосед войдет, воздымет руки и грохнет об стол: – Вот подлюки, что в Гватемале-то творят!

Допьем вчерашнее вино. И я узнаю в три минуты, что там, в Париже, решено и что... ну эти... – фу-ты ну-ты, а вроде вникнут все равно.

Я ухожу к себе на грядки полоть морковку и салат. Июль. Жара. Лягушки в кадке. Покой. Шмели в цветах гудят.

Глядь – Михаил Иваныч рядом. – Давай покурим мой табак. – Смотри-ка, туча снова градом грозит, как Рейган, так-разтак.

И снова – травка да муравка... Сгребает сено... Чинит дом... Да, кролик – к пенсии добавка. Прибавка, понял я, с горбом.

Бывает, выпьет граммов триста и час-другой в тени лежит. Шотландская овчарка Криста его привычно сторожит.

Он отдыхает, но при этом собаке строгий даст наказ: – Следи за подлым Пиночетом, чуть что – всех передушит враз!

Великолепно в Култуке... Дожди не мучают покамест... Взглянул в окно – там ходит август с ранеткой красною в руке.

Уже осеннюю угрозу почуял свет, почуял цвет. Уже на мясо зверпромхозу сдан подлый кролик Пиночет.

Синей становится Байкал от холодов ночных, похоже. Уже на землю лист упал. И гриб в тайге пропал. Но все же

великолепно в Култуке! Опять приехала подруга... Сосед мой Кристе вдалеке кричит: – Не лайся, Тетчерюга!.. *** И все же не могу не добавить о Михаиле Ивановиче, слишком уж колоритная была фигура. Он поселился на улице Лесной в крайнем доме, за которым начиналась тайга, лет за десять до Просекина. Не от простой жизни в местах не столь отдаленных (а в Сибири у нас все близко) заработал туберкулез и поселился на отшибе, в стороне от людей, доживать скудные, по определению врачей, остатние деньки. А чтоб было какое-то заделье – не ждать же безносой сложа руки, стал разводить кроликов и, как сам он мне говорил, именно крольчатина и вода из ручья, которую он считал целебной («и живая вода из ручья» в стихи Р. Филиппова перетекла из этого распадка) вернули ему здоровье: легкие зарубцевались. Михаил Иванович, как почти все прежние сидельцы, мог и печь сложить, и сапоги стачать, а уж подшить валенки – плевое дело. И портняжить тоже наверняка бы смог, если бы нужда заставила, мог держать в руках и шило и иголку. Да и коновалом был известным на весь Култук, приглашали нередко хряков вылаживать. Но однажды случилась оказия, о которой и соседи помнят, и он сам не прочь был иногда за стаканом водки – рюмок он не признавал – рассказывать эту историю, но надо было обязательно попросить или напомнить, сам об этом никогда не заговаривал. Рассказчик он был редкого живописания, если по случаю начинал вспоминать истории из фронтовой жизни, я сам, бывало, не одну ночь слушал его, да сожалею теперь, что по лености своей не записывал; мало в дырявой памяти со временем что осталось, это была та правда, о которой не прочтешь даже у Виктора Петровича Астафьева. Просто анекдотПривезли Михаилу Ивановичу горбыль. Надо заметить, что данный пиломатериал, кто не знает, – это продольные горбушки от бревен, когда их пропускают через пилораму и получают лафет, а из него в дальнейшем пилят брус или распускают на доски. В советское время это были бесплатные отходы производства, и чтобы не захламлять территорию пилорамы, горбыль развозили по поселку и сваливали там, где нуждающийся житель укажет. Можно было и самовывозом брать сколько хочешь или заказать знакомому шоферу, или заплатить на предприятии за вывоз, и тебе доставят по адресу. Самосвал пришел утром. Михаил Иванович стал показывать, куда сваливать, водитель стал сдавать к забору, а Михаил Иванович не успел отскочить, и его мужское хозяйство, когда доски поехали с кузова, оказалось резко прижатым выдвинувшейся горбылиной к забору, и он потерял сознание. Шофер сбегал на ручей, набрал ведро ледяной воды и привел несчастного в чувство. Штанина была разорвана, шофер побледнел и молча смотрел, только глаза бегают вверх-вниз. Но разорванной оказалась не только брючина, но кое-что более важное для Михаила Ивановича. – Чего уставился, яиц живых не видел? Дуй за водкой, – эту фразу, когда он рассказывал кому, Михаил Иванович всегда заканчивал, прищурив правый глаз, понимал, что она коронная в рассказе. Слушатели обычно грохались со смеху. Тем временем Михаил Иванович готовился к операции. У него была специальная игла и нитки, которыми он зашивал у борова то же самое место. Через минут пятнадцать вернулся шофер. Михаил Иванович вымыл водкой руки, протер нитки и иглу, налил до краев в стакан и не спеша, глотками, выпил, занюхал половинкой лежавшей на столе луковицы и приступил к делу. – Может, в больницу поедем? – содрогаясь внутренне, не мог успокоиться шофер. Совсем молодой парень, с отвислыми руками и птичьим профилем был глубоко испуган и не мог скрыть волнения. – До свадьбы заживет, – выдержав длительную паузу, спокойно ответил Михаил Иванович. Свадьба, конечно, понадобилась для красного словца, но зажило скоро и надежно. Иногда приходила к Михаилу Ивановичу култукская женщина Валентина, улыбающаяся, хозяйственная, нигде не работавшая, наводила у него порядок, стирала, мыла, варила еду и жила у него до определенной поры. Он рядом с ней выглядел подростком, она по широте кости своей была раза в два шире его, а если замерить по периметру груди, то и в четыре. Когда она глубоко вздыхала, казалось, он преспокойненько мог бы поселиться у нее за пазухой. Разновеликость внешних форм не мешала им сожительствовать мирно и нешумно. Но была в этой женщине одна странность. Когда Михаилу Ивановичу приносили пенсию, он непременно отмечал это частное, но не столь частое, как хотелось бы, событие, для чего отправлял Валентину в магазин – все же она была значительно моложе его, к тому же знала, что еще кроме спиртного нужно закупить на ближайшее время. В предвкушении праздника он забивал кролика, а так как магазин находился внизу, в поселке, и до него надо было спуститься вниз почти на километр, а потом вернуться обратно, он не торопясь начинал чистить картошку, чтобы потушить с крольчатиной... Валентина не возвращалась ни через час, ни к ночи, ни на следующий день. Но проходила какая-никакая неделя, и она вновь являлась не запылившись, как ни в чем ни бывало, как солнце в ясный день из-за увала, и Михаил Иванович, попеняв ей, оставлял ее в доме до следующей пенсии. *** Я купил небольшой домик на улице Льва Толстого, на отшибе от других писателей, на окраине, под горой, за которой начиналась тайга. На улице Лесной дома не продавались, хотя изначально мой взгляд был обращен туда, где жили Просекин, Филиппов, позже поселились Валентина Сидоренко, Михаил Трофимов, Анатолий Байбородин. Наши улицы пересекались у переезда, мы ходили к друг другу, обменивались семенами и советами, говорили и о литературе, но длительности и основательности в наших разговорах не было, мы были заняты конкретным трудом, который давал только редкие минуты отдохновенья уже в сумерках или в темноте, когда нужно было готовиться ко сну, который всегда бывал желанным и кратким. *** Я сколотил из досок несколько прямоугольных каркасов для грядок, чтобы земля не осыпалась по сторонам. Жена Тамара занималась посадками. Но ни она, ни я не знали, как всходят семена, какой имеют вид, поэтому в начале грядки стояли таблички на стойках, выстроганных ее братом Романом, резчиком по дереву. На каждой из них стамеской он рельефно вырезал название овоща, который должен появиться на свет божий на данной грядке. Геометрия была выверена: ровные прямоугольные параллельные грядки радовали нас.

Михаил Просекин пришел вечером, звал на следующий день пойти за черемшой. Посмотрел на сооружения, почесал затылок: – У вас тут как на литовском кладбище. – Умел он кратким и емким народным словцом изобразить картину. Когда полезла зелень из серой, сыпучей земли, никакие таблички не спасали, с трудом распознавались хилые культурные елочки моркови среди ощетинившихся сорняков. И, видимо, зов земли, любовь к ней пробудили в нас доставшуюся от предков потребность и сделали это занятие необходимым на долгие годы, и не столько в смысле результатов, сколько самой неожиданности и радости труда. * * * Тайга, природа для нас, сибиряков, – нечто большее, чем просто лес или река. С детских лет мы естественно и незаметно вживаемся в окружающее нас пространство, прорастаем в него, как деревья, и становимся неотъемлемой частью, становимся сами этой природой и уже не можем жить без походов в лес, без рыбалки и охоты, и это не развлечение, а образ жизни. Чиновники, предприниматели, творческие люди и все другие, объединенные званием сибиряка, родственны не столько территорией, сколько общими пристрастиями. У Михаила Просекина был мотоцикл «Урал» с коляской, обшарпанный, помятый, видавший и глубокие кюветы, и тяжелые колдобины, он называл его «Артамоном». Машина незаменимая для таежных дорог – всегда можно вытащить, выкатить из любой ямы, подтолкнуть, если забуксует. Далеко в тайгу и на нем не уедешь: вокруг Култука крутые склоны, поэтому больше приходилось топать пешком. Но за черемшой в район Тебельтей ездили на мотоцикле. Оставляли трехколесного работягу на обочине и уходили собирать черемшу. Артамоном назван в его повести «Дом из силикатного кирпича» автомобиль главного персонажа, председателя исполкома Дениса Матвеевича Рябых, которому он передал много своих черт и внешности, и характера, и даже название собственного мотоцикла: «Наличествовал при Сысоевском поссовете старый, возможно, самого первого выпуска «бобик» с человеческим именем Артамон, с выцветшей и опавшей брезентовой крышей, тряский, скошенный вбок, на удивление живучий, благополучно миновавший все сроки списания». Ну, а если средство передвижения названо так же, как у автора, то и пристрастие к рыбалке у героя – просекинское, и сама рыбалка выписана с любовным чувством: «О-о, какие виды рыбной ловли знавал Денис Матвеевич!.. Водил он по лунной дорожке, уложенной вкось реки, искусственную мышь из нерпичьей шкурки и лавливал пудовых тайменей; нет-нет, не стоит слушать байки о неимоверной борьбе с этой рыбой, бежит она с закляченной крючками пастью, ушибленная и потерявшая удаль, легко и податливо, только успевай подматывать леску. Налавливал он, сколько хотел, горбатых толстокожих окуней; те берут червя или блесну жадно, нарасхват, а идут наверх тоже покорно, без лишних выкрутасов, со вздыбленными колючками плавников. А сколько повыдергал на своем веку ленков и хариусов! Доставал из-под берега голыми руками, не боясь никакой земной твари, раздавшихся в боках от печени налимов; они ведь хищники, вовсе не вялые, как думается, и брать их надо хватко, взадав, и моментально выкидывать на берег… Освоил он и зимнюю рыбалку, даже соорудил фанерную будку с железной печкой, отапливался по целым ночам и ловил на Байкале омуля, правда, уже этого, выведенного по науке, маленького и юркого, безвкусного; там нужна особая чуткость, потому как берет он наживку разборчиво, немного держит ее в губах; подсекать его следует легонько и тащить наверх равномерно, внатяжку, без малейших рывков». Иногда автор доходит до таких подробностей, которые можно назвать пособием для начинающих рыболовов: «При ловле карасей другое ублажение души, тут иной смак. Снасть берется самая простейшая – тонкое удилище метров пяти, привязывается леска 0,3 мм в сечении, поплавок не больше наперстка, крючок № 4; наживляется обрывок дождевого, средней толщины, червя. Карась берет вроде бы по принуждению, лениво как-то, и уходит куда-нибудь в сторону, в тину, в заросли. Вот здесь-то и надо не упустить момент, вздернуть кончиком удилища, засечь и повернуть рыбешку на себя и выбросить на берег».

И в других героях этой повести узнаваемы култукские жители, например, в директоре автобазы Валерии Николаевиче Косенке – директор «Автовнештранса» Роман Захарович Луцик. Михаил Просекин был народным писателем, героев своих он брал из жизни, как и сюжеты, потому и сегодня его повести и рассказы не утратили правдивости и живости. Озера между Слюдянкой и Шаманским мысом кишели карасями. В воскресные летние дни чуть ли не весь берег вдоль жедезнодорожного полотна был плотно усеян рыбаками от малышни до стариков, и каждому по мере сноровистости и удачи воздавалось этой костлявой, но удивительно вкусной рыбой. Ездили и мы из Култука, бывало, большими ватажками вместе с ребятней, иногда коротали краткие июльские ночи у костерка, чтобы на самой ранней зорьке, когда клев особо хорош, утолить этот извечный неутолимый рыбацкий голод. Ездил я и один на своем дорожном велосипеде. Накачивал лодку, выплывал подальше от берега, якорился шестом, находил прогалину в зарослях белых лилий, восточным ковром расстилавшихся по поверхности, подкармливал место перловой кашей и, если погода сопутствовала, а карась обнаруживал мое угощение, надергивал, бывало, по ведру золотых, величиной с ладонь, разжиревших карасей. *** На Мишином мотоцикле ездили на Большую Быструю. Но там надо было идти в хребты, поэтому мотоцикл оставляли в Анчуке, десятком домов растянувшемся вдоль речки, у знакомых Михаила, и поднимались в гору к Витькиному зимовью. Там и орех был, и брусника. Иногда приходилось ночевать в тайге не одну ночь, особенно если ходили бить орехи. Орех надо было набить, перетереть, шишки отвеять, просушить или, как у нас говорят, прокалить. Можно, конечно, и сырой орех нести домой, но прокаленный – он и легче, что немаловажно, так как тащить на себе приходится несколько километров; и к тому же, прокаленный орешек вкуснее, а обрабатывать его в коммунальной квартире и хлопотно, и несподручно. Хотя бывали обстоятельства, когда я привозил домой орех только перетертый, вместе с терехом. Мука мученская отбирать и отвеивать орех с помощью вентилятора.

В промысловой зоне возле зимовий, как правило, всегда есть мельница, в которой разминаются шишки. Устроена просто. В короб помещается вал металлический или деревянный с шипами, сбоку к нему приделана ручка. Крепится машинка к дереву. Один шишкарь крутит ручку, другой засыпает в короб собранную шишку, которая размалывается и падает вниз. Затем эту массу ссыпают на сита, квадратные жестяные поддоны с загнутыми краями, называемые решета с отверстиями такого диаметра, чтобы в них мог проваливаться орех. Отверстия иногда высверливаются, а чаще, так как готовят из подручных материалов, пробиваются острым железным костылем диаметром миллиметров десять. Иногда используют металлические сетки с соответствующей ячеей; крупная фракция остается на решетах, ее вытряхивают тут же в сторону. Поэтому вокруг зимовья в кедровниках образуется толстая подстилка из отработанной шишки, где любят пировать мыши и бурундуки, выискивая в отходах попавшие туда ненароком орешки. Вместе с орехом сквозь решета проваливаются и частицы раздробленной шишки величиной с орех и меньше. Эту сухую «кашу» отвеивают. Происходит это так. Между двух деревьев на высоте полутора - двух метров прибивают жердину. К ней по всей ширине укрепляют полиэтиленовую пленку, спускают полосу и расстилают по земле на 5-7 метров от свисающего полотна. Затем специальным совком, деревянным или металлическим, берут отсев и бросают его на свисающий вертикально полиэтилен. Самые тяжелые и спелые зерна долетают до «зеркала», а остальная масса падает и оседает ближе, ее сметают в сторону, а чистый орех собирают в мешки. И, конечно же, качество работы зависит от навыка веяльщика. Если бросить не слишком резко и не слишком сильно, то орех может не долететь; а если сильно, то в чистый может попасть и пустой орех; и траектория полета должна быть задана точно. После нескольких пробных бросков опытный веяльщик обязательно пройдет и поднимет орех и возле «зеркала» и ближе к месту броска, и определит насколько работа чистая, а уж потом будет бросать без передыха, пока не перекидает весь отсев. Раньше, когда работали артельно, то и приспособления использовались постоянно и служили не один сезон: мешки, сбирки (специальные мешки, полости, пасти, вешавшиеся через плечо), мельницы, колот, который стоймя прислонялся к кедрине до следующего урожая. Случайные, как мы, добытчики ореха использовали подручный материал, какие-нибудь картофельные мешки, в них собирали шишку, привязывая к углам веревку, в них же потом ссыпали чистый орех, совок для отвеивания делался обычно из подходящего размера консервной банки или полиэтиленовой бутылки, обрезанной наискось, годились алюминиевая или эмалированная кружка, объемом до полулитра, или чуть больше. Ореховый промысел в Сибири – явление уникальное, в нем выражался и проявлялся русский общинный характер. Можно, конечно, одному ходить с колотом, бить и собирать, и обрабатывать шишку, но все же идеальным считается, когда на один колот приходится двое-трое сборщиков. Артелью, как говорится, и батьку бить легче. Если мешки припасаешь дома, то колот делается на месте, в тайге. Выбирается подходящего диаметра береза, ее древесина более плотная и тяжелая, чем у кедра, (да живой кедр и не принято использовать для колота), из нее выпиливается сутунок, чурка, 60 -70 сантиметров длины, к ней в середину врезается под углом длинная ручка. Этот огромный деревянный молоток (колоток) носится на плече, ставится на полшага от дерева на рукоятку, отводится на себя, а потом им с силой ударяют по кедрине, от сотрясения спелая шишка срывается и летит вниз. В Сибири говорят именно кедрина (по аналогии с сосной) – женского рода, потому что она дает урожай, т.е. рожает шишки. Колота бывают разного размера и запиливаются под разным углом в зависимости от местных традиций. В Качугском районе, к примеру, древко короче, а сам молоток длиннее. В иных местах орех бьют колотушками, наподобие толкушки, используемой на кухне для толчения картошки; высотой чуть меньше роста человека, ее берут двумя руками и наносят удар поперек; или делают колот наподобие большой киянки, известного у столяров деревянного молотока, но только крупнее. Тот, кто ходит с колотом, обычно надевает шапку-ушанку или каску, так как шишка в 100-150 граммов, падающая с высоты в несколько десятков метров, может серьезно повредить голову. Но иные удальцы в момент падения шишки подставляют голову под колот, и он берет удар на себя. Но если чуть зазеваешься, то шишка вскочит на голове по размерам не уступающая кедровой. Федя ЖелезныйКак-то мы с Михаилом Просекиным поехали в кедровник на Большой Быстрой. Зашли на хребет, прошли километра три (так все считали, хотя расстояния в тайге условны), потом по плоскотине до Витькиного зимовья. Так оно называлось по имени отшельника, прожившего в нем несколько лет. Год был урожайный, народу вокруг зимовья и в самом зимовье набралось немало. Миша устроился ночевать под нарами в зимовье, как старожил данных мест, а я соорудил неподалеку шалашик с навесом из полиэтилена. Говорят в тесноте да не в обиде. Но мне, почему-то всегда уютней пусть в прохладе, но, чтоб попросторней. К вечеру все собирались на таборе, (так называют у нас место стоянки и ночевки) жгли костер, котелки на таганах притягательно курились. Основной едой были супы из концентрата, продавались они в бумажных пакетах во всех магазинах, добавишь в варево картошку и получалась аппетитная и вкусная еда, ну а если случалась тушонка, то это был уже шедевр таежной кухни. Кто-то прихватывал из дома огурцы, помидоры, лук, чеснок, иногда яйца и, пожалуй, все. «Смотри, – шепотом сказал Миша, – Федя Железный». Слюдянский житель по прозвищу Федя Железный был обозначен в качестве одного из персонажей рассказа Михаила Просекина «Пчелы». По сюжету, сосед его, Семен Варламович Дергоус берется за экологическое воспитание Железного и даже вынуждает его писать под диктовку расписку: «ныне и в последующие годы обязуюсь: 1. Не приделывать к колоту резиновые оттяжки, дабы не уродовать кедрач. 2. В целях сохранения тайги не применять взрывчатку. 3. Заходить на шишкобой только в положенный срок». Но Железный не был прост, одумался, смял бумагу и сунул в карман. Здесь, наверное, необходимо пояснение. Начну с последнего пункта, потому что из него вытекают предыдущие. В давние времена, когда в лесном хозяйстве был порядок и контроль, добывать орех начинали тогда, когда он созревал и легко скатывался вниз при первом ударе и средней тяжести колота. Позднее, когда безхозного народу по тайгам шастало великое множество, мало кто дожидался полного созревания шишки, боясь опоздать, и колотить ее начинали рано, когда она еще плотно сидела на ветке. Я сам видел, когда собирал чернику, шишка еще не созрела и висела цепко, а шишкобои с колотами наперевес оккупировали кедровник, лупят несчастные кедры по несколько раз. Упадет несколько шишек, подбирают – и идут дальше, а следом другая команда и третья по тем же кедрам колошматит, собирая нешибкую дань, а за ними еще и еще, место удара на кедре ширится как гематома, и от такого массажа многие деревья засыхают. Для усиления удара применяют помочи, оттяжки, которые привязывают к колоту, за них берутся двое, третий придерживает и направляет колот и добавляет свое усилие, от такой тройной тяги и вершины, бывает, ломаются, а шишка не падает. Но рассказывали таежники, что бывали умельцы, которые привязывали к дереву динамит или пороховой заряд – это, скорее всего, из разряда таежных баек, но бытует в народной памяти. Хотя, если рыбу глушили динамитом, то чем кедр хуже. Варварство и дикость не имеют границ и богаты на изобретательность. *** Мы скинули горбовики, которые взяли на случай, если добудем брусники, а если нет, то можно было их заполнить орехом. Большинство таежников ходили в тайгу с горбовиками, это такой ящик из фанеры или алюминия с лямками, емкостью от двух до пяти ведер, в него складывали еду, совок, которым брали ягоду, одежонку, белье, носки, котелок, кружку, ложку; сверху привязывали телогрейку или спальник (хотя в то время легких спальников не было, и редко кто брал с собой тяжелый геологический, но все же я встречал редкие экземпляры тяжеловесов), и обязательный кусок полиэтилена, чтобы накрыть шалаш на случай дождя. Если поход был добычливым, в горбовик набиралась ягода, в нем она не мялась, а сверху привязывался мешок с орехом, и все это взваливалось на плечи, но как говорится, «своя ноша не тянет». Полиэтилен, топор, пила, а иногда и что-то из одежды прятались где-нибудь под валежиной, в уверенности, что придешь сюда на следующий сезон… Наспех перекусили, взяли мешки и пошли искать подходящее «для битья» место. Сезон только начинался, и мы поднялись недалеко от зимовья, соорудили колот. Мешки, наполненные шишкой, стаскивали вниз, к зимовью, высыпали в кучу и снова поднимались в гору. Мешки были небольшими, учитывая, что надо было захватывать горловину, чтобы нести мешок, производительность была небольшой. Обычно для удобства к нижним углам мешка привязываются лямки, а верхней петлей захлестывают горловину, тогда объем ноши увеличивается. Но мы были любителями и плохо усвоили гоголевский урок и совет не отправляться в дорогу без веревки. Вечером у костра Миша решился поцыганить: – Слушай, Федя, ты не мог бы нам лямки дать. Ты завтра ягоду берешь, а мы вечером отдали бы. Федя глянул из-под густых с седыми завитками бровей. Особого сочувствия или участия глаза не выражали. Он молча порылся в горбовике и протянул Мише веревку, но это была не простая веревка. Это были две полосы от транспортерной ленты шириной 4–5 сантиметров (они и ложились на плечи, и смягчали тяжесть, когда взваливаешь мешок на спину) с одной стороны они связывались веревкой между собой, а за два других конца привязывались углы мешка, с опущенной в них шишкой, чтобы веревка не сползала. А серединный конец петлей перехлестывался на горловине мешка. На следующий день до обеда дело шло споро. Но в какой-то момент Михаил оставил, то есть положил где-то во время передыха лямки, и потерял место. Мы с ним облазили, исползали вдоль и поперек предполагаемый участок, вырывали багульник, ворочали колдобины, но злополучных лямок не нашли. Федя был примерно семидесятилетним мужиком широкой кости, чуть выше среднего роста, крупные черты лица выдавали характер непростой, но не злобный. За немногословностью чувствовалась твердая основательность. Угрюмый, он не производил тягостного впечатления. Отсвет от костра огрублял черты и придавал лицу молчаливую свирепость. Миша не знал, как сказать о потере, он заметил, что Федя Железный набрал почти полный горбовик брусники (на глаз он вмещал ведра четыре), и осмелел. – Ну, как ягода? – спросил. – Да ничего. Вся в горбовике. Миша сдвинул крышку и присвистнул: – Ого! Ты где брал-то? – Да там уже нет, – скупо отрезал Федя. Наступила нехорошая пауза. – Знаешь, Федя, тут вот мы, знаешь, я, ну в общем, мы лямки твои потеряли, – Миша решил разделить ответственность на двоих. Федя неожиданно спокойно повел глазами в сторону Миши, сунул в костер веточку, поднес засветившийся конец к погасшей сигарете. – А как я домой-то пойду? – Он кивнул в сторону двух кулей ореха и горбовика с ягодой. – У меня две ноши, челноком идти надо, а без лямок я куда? Иди, ищи. К утру, лямки чтоб были. Было странно, что он не повысил голос, не выматерился, спокойно докурил сигарету, щелчком отправил ее в сторону костра и полез в зимовье. День был солнечный и сухой, какие бывают в начале сентября в Прибайкалье, и мы поползли по склону искать злополучные лямки. Солнце уже закатывалось, но свет и тепло еще держались на склоне, медленно сползая в низину. Искать было бессмысленно, настроения не было никакого, и еще предстояло объяснение с Федей железным, каким оно будет. – Федя, делай что хочешь, хоть убей, но лямки мы не нашли. Федя посмотрел на Мишу без удивления, как будто иного результата не могло быть. – Ну, ладно. У меня еще одни есть. Мужики, сидящие вокруг костра и наблюдавшие развитие сюжета, захохотали, но комментировать ситуацию побоялись. Утром мы смотрели, как Федя поверх горбовика положил мешок с орехом, надежно привязал его. Ко второму большому крапивному кулю привязал лямки, попробовал их на прочность, опустился на колени спиной к ноше, накинул лямки на плечи, потом вытянул из-под себя в стороны ноги, медленно поднялся и, ни слова не говоря, двинулся по склону. Через какое-то время он вернулся пустой, взвалил на плечи горбовик. Так он и будет идти челноком, попеременно перетаскивая то одну ношу, то другую до Тункинского тракта, будет останавливать машину, чтобы добраться до Слюдянки, а там рассчитается орехами и ягодой с шофером, а потом понесет орехи на рынок, чтобы иметь хоть какую-нибудь прибавку к нищенской пенсии. Но я думаю, что не только заработок, тяжелый заработок, гонит людей в тайгу, есть в этом промысле другая сторона, романтическая. В советское время, 70–80-е годы прошлого века, в сезон, в дни отдыха, тайга наполнялась рабочим и служилым людом, ехали на электричках, на организованном на производстве транспорте. Личных машин в те времена было немного, но и они наполняли свое чрево до отказа. Не все и не всегда возвращались с добычей, но движение в таежные дали не прекращалось.

|